介護保険制度

介護保険の被保険者等について

| 被保険者 | 介護保険サービスを利用できる方(要介護・要支援認定を受けることができる者) | |

| 区分 | 対象者 | |

| 第1号被保険者 | 65歳以上の方 |

|

| 第2号被保険者 | 40歳以上、65歳未満であり医療保険に加入している方 |

|

※【特定疾病】

- 1.がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

- 2.関節リウマチ

- 3.筋萎縮性側索硬化症

- 4.後縦靱帯骨化症

- 5.骨折を伴う骨粗しょう症

- 6.初老期における認知症

- 7.進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】

- 8.脊髄小脳変性症

- 9.脊柱管狭窄症

- 10.早老症

- 11.多系統萎縮症

- 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

- 13.脳血管疾患

- 14.閉塞性動脈硬化症

- 15.慢性閉塞性肺疾患

- 16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

保険料について

保険料の額

第1号被保険者

市町村ごとに設定しており、所得に応じて決まります(3年ごとの見直し)

坂城町の保険料段階ごとの介護保険料 <令和6年度~8年度>

|

保険料

段階

|

対象となる方 | 基準額に対する乗率 |

保険料 (年額) |

|

| 町民税非課税世帯 | 1 |

老齢福祉年金受給者、生活保護者。 本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80万9千円以下の方 |

0.285 | 16,750円 |

| 2 |

本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80万9千円を超え120万円以下の方 |

0.485 | 28,510円 | |

| 3 |

本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 120万円を超える方 |

0.685 | 40,270円 | |

| 町民税本人非課税 | 4 |

本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80万9千円以下の方 |

0.9 | 52,920円 |

| 5 |

本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80万9千円を超える方 |

1.0 (基準額) |

58,800円 | |

| 町民税本人課税 | 6 |

本人の合計所得金額が 120万円未満の方 |

1.2 | 70,560円 |

| 7 |

本人の合計所得金額が 120万円以上210万円未満の方 |

1.3 | 76,440円 | |

| 8 |

本人の合計所得金額が 210万円以上320万円未満の方 |

1.4 | 82,320円 | |

| 9 |

本人の合計所得金額が 320万円以上420万円未満の方 |

1.5 | 88,200円 | |

| 10 |

本人の合計所得金額が 420万円以上520万円未満の方 |

1.6 | 94,080円 | |

| 11 |

本人の合計所得金額が 520万円以上620万円未満の方 |

1.7 | 99,960円 | |

| 12 |

本人の合計所得金額が 620万円以上720万円未満の方 |

1.9 | 111,720円 | |

| 13 |

本人の合計所得金額が 720万円以上の方 |

2.1 | 123,480円 |

※第1段階から第5段階までの「合計所得金額」は、年金収入に係る所得を除いたものです。

第2号被保険者

加入している医療保険の計算方法をもとに決められます。

-

国民健康保険に加入している方

保険料は、所得や資産などに応じて世帯ごとに決まります。 -

職場の医療保険等に加入している方

加入している医療保険ごとに介護保険料率が設定されており、給料及び賞与に応じて決まります。

保険料の納付方法

第1号被保険者

-

年金から天引き

老齢年金、退職年金の月額が15,000円以上の方 -

窓口での支払い

老齢年金、退職年金の月額が15,000円未満の方

遺族年金や障害年金を受けている方

窓口での支払いの方には、納め忘れの無いように口座振替の手続をお勧めします。(手続きは 総務課 税務係(役場庁舎1階)まで)

第2号被保険者

-

国民健康保険に加入している方

世帯ごとに世帯主が納めます -

職場の医療保険等に加入している方

給料および賞与から差し引かれます

※65歳になった年は、すべての方が窓口での支払いとなります。

介護保険サービス利用にかかる費用

介護保険サービスを利用する時は、サービス費用の一部を負担していただきます。

その負担割合は原則として費用の1割ですが、65歳以上の方(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得がある方の負担割合は2割または3割となります。なお、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、所得にかかわらず1割負担です。

利用者負担の判定(第1号被保険者)

利用者負担の割合(単身世帯の場合)

| 所得基準 |

年金収入等が 280万円未満 |

年金収入等が 280万円以上(※1) |

年金収入等が 340万円以上(※2) |

|

利用者 負担割合 |

1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |

※1 合計所得金額160万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得280万円(夫婦世帯の場合は346万円)以上。

※2 合計所得金額220万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得340万円(夫婦世帯の場合は463万円)以上。

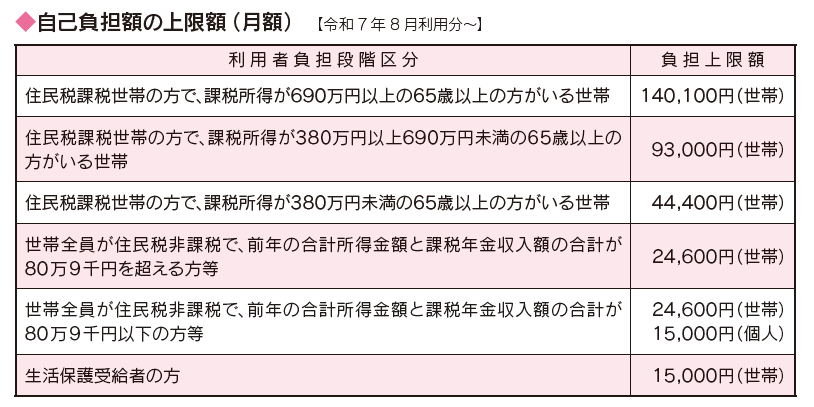

自己負担が高額になったとき

高額介護保険サービス費

介護保険を利用し、要介護者等が1か月に支払った介護保険サービス自己負担の合計額が、同じ月に一定の上限を超えた場合は、申請により超えた分が支給されます。

高額医療・高額介護合算制度

医療費と介護費の両方が高額となった世帯に、自己負担限度額を超えた分を支給し、負担を軽減する制度です。

医療費・介護費それぞれの自己負担限度額を適用したあとに、年間(8月1日から翌年7月31日まで)の両方の自己負担合計額が一定の上限額を超えた場合に、申請により超えた分が支給されます。

- 加入されている医療保険の種別や所得等により、負担限度額が異なります。

- 支給対象者は加入している医療保険窓口への申請が必要になります。

特定入所者介護サービス費

施設サービス(ショートステイを含む)利用における居住費・食費に対して、負担限度額が設定され、超過分については、介護保険から施設へ支払われます。

※毎年の申請が必要です。(所得の見直しがなされるため)

基準費用額(日額)・負担上限額(日額)

「こちら」をクリックしてご覧ください